根管治療の流れを徹底解説|治療内容・期間・費用までわかりやすく紹介

こんにちは。渋谷区本町、京王線「幡ヶ谷駅」より徒歩10分にある歯医者「エンドウ歯科医院」です。

「歯の神経を抜く治療が必要です」と言われ、根管治療がどのような流れで進むのか、不安を感じていませんか。治療が長引くイメージや、痛いという評判から、怖いと感じる方も多いかもしれません。

根管治療は、重度の虫歯から歯を抜き取らずに残すための重要な治療です。治療の全体像を知ることは、不安を和らげ、安心して治療を受けるための第一歩になります。

この記事では、根管治療の初診から被せ物が入るまでの流れを、各ステップに分けて詳しく解説します。治療回数や期間、費用の目安もご紹介しますので、これから治療を始める方はぜひ参考にしてください。

根管治療とは

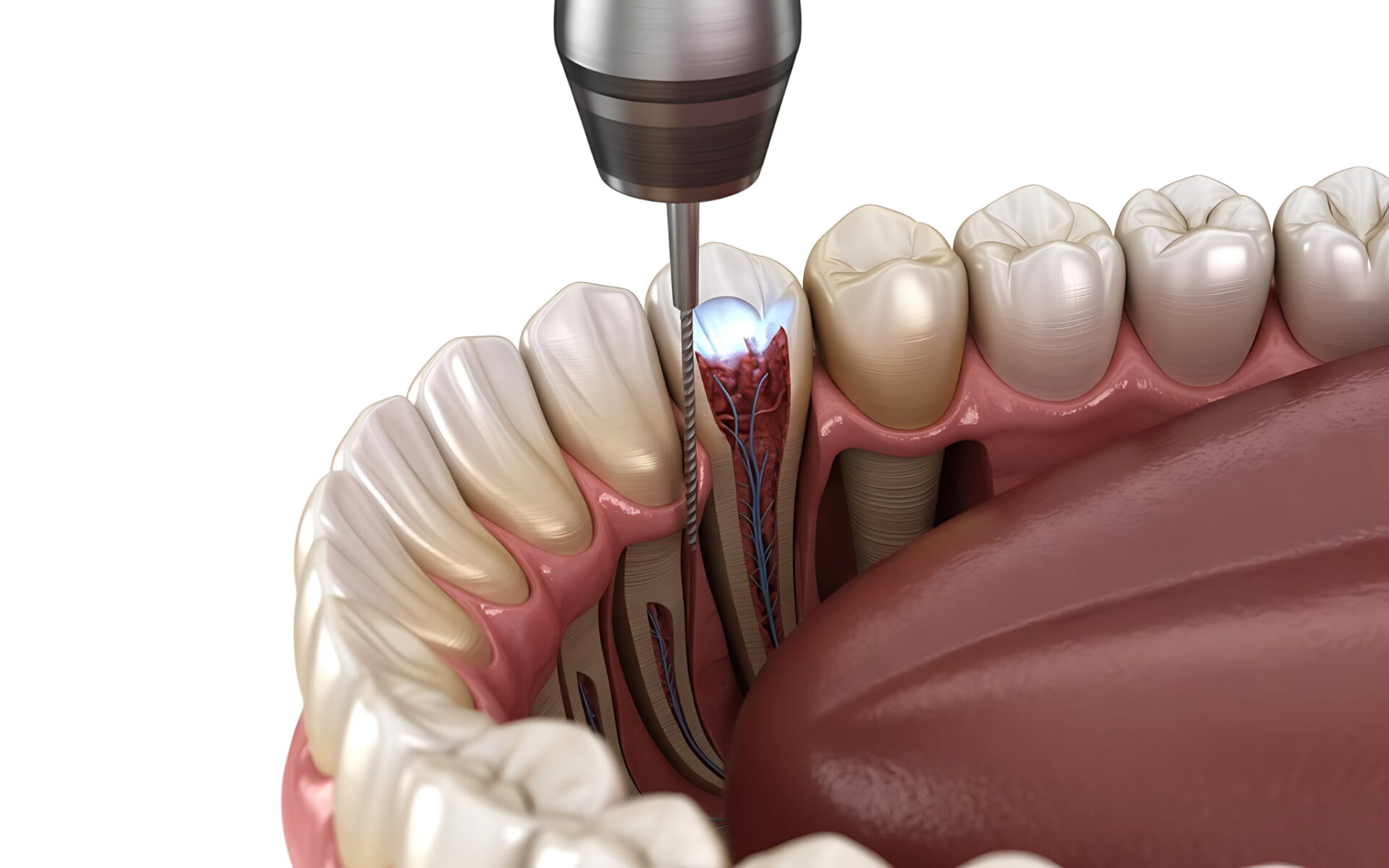

根管治療は、歯の内部にある神経と血管のある根管を洗浄・消毒する治療のことを指します。感染・炎症を起こした神経や血管などを取り除いて、内部を洗浄・消毒した後、再感染を防ぐために専用の薬剤を入れて密閉します。

この治療は、むし歯が進行して歯の神経まで達した場合や、過去の治療で根管内に問題が生じた場合などに行われます。事故などで歯に強い衝撃を受け、神経が死んでしまった場合などにも検討されます。

根管治療は、歯を抜かずに残すための重要な選択肢です。適切な時期に処置を行えば、ご自身の歯を残せる可能性が高まります。

根管治療が必要となるケース

根管治療が必要となるケースについて、どのような状況で治療されるのかを解説します。

虫歯の進行と根管治療の関係

虫歯は初期段階では歯の表面や内部のエナメル質、象牙質にとどまりますが、放置すると歯の神経(歯髄)にまで細菌が到達します。この段階になると、通常の削って埋める治療だけでは対応できなくなり、歯髄を取り除き、歯の根の中を清掃・消毒する根管治療が必要になります。

虫歯の進行度や痛みの有無、レントゲン検査結果をもとに、歯科医師が根管治療の適応を慎重に判断します。

歯髄炎や根尖性歯周炎の症状

歯髄炎は、歯の神経が炎症を起こす状態で、強い痛みや、冷たいもの・熱いものに対する過敏な反応が特徴です。

さらに炎症が進行し、歯の根の先端から出て周囲にまで細菌感染が及ぶと、根尖性歯周炎と呼ばれる状態になります。これは歯ぐきの赤みや腫れや違和感、噛んだときの痛み、歯肉から膿が出ることがあります。

これらの症状がみられる場合、歯を保存するために根管治療をすることが一般的です。

根管治療の流れと各ステップ

根管治療は、歯の神経や根の中まで虫歯が広がった際に、歯を残すために行われる治療です。その流れを理解することで治療への不安を軽減できます。

初診と診査・診断の流れ

まず、歯科医師が問診や視診、レントゲン撮影などを行い、痛みや腫れの原因が根管にあるかどうかを総合的に診断します。治療計画や必要な治療回数が決まったら、患者さんに説明されます。

麻酔とラバーダムの装着

治療中の痛みを抑えるために局所麻酔を行います。歯科医院によっては必要に応じて唾液や細菌の侵入を防ぐためにラバーダムというゴムシートを歯に装着します。

歯の切削と根管へのアクセス

虫歯や古い詰め物を取り除き、歯の上部に小さな穴を開けて根管へアクセスしやすくします。これにより、根管内部の治療が可能になります。

神経や感染組織の除去(抜髄・感染根管治療)

専用の器具を用いて、炎症や感染を起こした神経や組織を丁寧に除去します。症状や感染の程度によっては数回かけて行われることもあります。

根管内の洗浄・消毒・仮封

根管内を薬液で洗浄・消毒し、細菌の再感染を防ぐために仮の詰め物でフタをします。この工程を繰り返すことがあります。

根管充填と封鎖

根管内が清潔になったことを確認したら、専用の歯科材料を用いて根管をすき間なく充填してしまい、再感染を予防します。

土台(コア)と被せ物の作製・装着

根管治療後は土台(コア)を立て、その上に被せ物(クラウン)を装着して歯の機能と見た目を回復させます。

根管治療の種類と治療回数の目安

根管治療の回数や期間は虫歯の症状や歯の部位によって異なります。

抜髄と感染根管治療の違い

抜髄は、虫歯などで歯の神経が炎症を起こした場合に行われる治療で、痛みの原因となる神経や血管を取り除き、根管内を清掃・消毒することです。

一方、感染根管治療は、過去に神経を取った歯が再び感染した場合、もしくは根管内に細菌が残って炎症が起きた場合に行なわれます。感染根管治療は、既存の詰め物や被せ物を外して再度根管内を清掃・消毒します。

前歯・奥歯による治療回数の違い

根管治療の回数は、歯の部位によって異なります。前歯は根管の数が1本であることが多く、比較的シンプルな構造のため、治療回数は2〜3回程度が一般的です。

一方、奥歯は根管が2〜4本以上と複数存在し、形状も複雑なため、治療回数はもっとかかります。また、歯の状態や感染の程度によって回数は前後します。

治療期間の一般的な目安

根管治療は1回の治療で完了することは少なく、通常は数回に分けて行われます。全体の治療期間は、週に何回の通院になるか、また症状の進行度や歯の部位、治療の難易度によって異なりますが、一般的には2週間から1か月程度が1つの目安となります。

治療途中で痛みや腫れが生じた場合は、追加の処置が必要になりますので、担当の歯科医師によく聞いてください。

根管治療の費用と保険適用の違い

根管治療を検討する際、多くの方が気になるのが費用と保険適用の違いについてです。

保険診療と自費診療の費用比較

根管治療は、保険診療と自費診療のいずれかで受けることができます。保険診療の場合、患者さんの自己負担額は比較的抑えられます。一般的に3割負担の場合、前歯や小臼歯、大臼歯など歯の部位によって費用は異なりますが、数千円から1万円程度がおおよその目安となります。

一方、自費診療では保険が適用されませんが、治療に使用する材料や設備がより高度なものを使うことができます。自費診療では、マイクロスコープや特殊な薬剤を用いるなど、より精密な治療ができますので、より精度の高い治療となります。

費用が大きくなる点には注意が必要です。費用は数万円から十数万円になることもあります。

費用に影響する要素

根管治療の総額は、治療する歯の部位や本数、治療の難易度、使用する材料や医療機器、通院回数などさまざまな要素によって変動します。たとえば、大臼歯は歯の根の数が多く、根管の形状も複雑な傾向があります。そのため、治療費も高くなりやすいです。

また、再治療や感染が進行している場合は、追加の処置や投薬が必要となり、費用が増えることもあります。さらに、自費診療で根管治療を受ける場合、治療費を全額自己負担しなければならなくなるので、負担が増加しやすいです。

根管治療後に気をつけること

根管治療後は、治療部位の安定と再発予防のために日常生活で注意すべきポイントがあります。

治療後の痛みや腫れへの対処法

根管治療後は一時的に痛みや腫れが生じることがあります。多くの場合、治療後の痛みは通常1〜3日で軽快しますが、強い痛みや腫れが長引く場合は早めにご相談ください。また、治療した歯で硬いものを噛むのは避け、患部を刺激しないようにしてください。

再発防止のためのセルフケア

治療後も口腔内を清潔に保つことが重要です。毎日の丁寧な歯磨きと、歯間ブラシやフロスを活用して、歯と歯の間の汚れも除去しましょう。治療した歯は再感染しやすいため、特に注意深くケアしてください。

定期検診を受ける

根管治療後も、歯科医院での定期検診を受けましょう。治療した歯や周囲の状態を定期的に確認することで、トラブルを早期発見しやすくなります。

まとめ

この記事では、歯を残すための根管治療について詳しく確認しました。

根管治療は、①感染した神経を取り除き、②根管内を洗浄・消毒、③薬剤で隙間なく密閉、④土台と被せ物で歯を補強、という精密なステップを経て行われます。複数回の通院が必要で、歯の場所や症状によって治療回数が変わることも特徴です。

この複雑な治療を成功させ、歯を長持ちさせるためには、治療後のセルフケアと定期的な検診が欠かせません。根管治療は歯を抜かずに済むための最後の砦ともいえる大切な治療です。流れを正しく理解し、最後までしっかりと治療を続けましょう。

根管治療を検討されている方は、渋谷区本町、京王線「幡ヶ谷駅」より徒歩10分にある歯医者「エンドウ歯科医院」にお気軽にご相談ください。

当院は「一人ひとりに合った治療計画で歯を守ること」を意識して診療にあたっています。診療案内ページはこちら、ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。