歯周組織再生療法とは?対象となる方や治療の流れ

こんにちは。渋谷区本町、京王線「幡ヶ谷駅」より徒歩10分にある歯医者「エンドウ歯科医院」です。

歯周病は、初期段階では自覚症状が少ないため、気づかないうちに進行していることが多いです。重度まで進行すると、歯を支える骨や歯ぐきが大きく失われ、将来的に歯を失うリスクが高まります。

そのようなケースに有効なのが、歯周組織再生療法という治療法です。大切な歯を守るために、失われた歯周組織を再生し、歯を支える環境を整えることを目指します。

今回は、歯周組織再生療法の基本的な情報と、対象となる方、メリットやデメリット、治療の流れについてくわしく解説します。

歯周組織再生療法とは

歯周組織再生療法とは、重度の歯周病により失われた歯槽骨や歯根膜などの歯周組織を再生するために行う専⾨的な治療法です。歯周病が進行すると、歯を支える骨が溶け、最終的に歯が抜け落ちることもあります。

しかし, 近年では、外科的な処置に加えて再生促進薬や人工膜などの医療機器を用いることで、失われた組織を再生し、歯を長期的に安定させることが可能となりました。従来の歯周病治療では、歯垢や歯石を取り除くことが中心でしたが、歯周組織再生療法は組織の再生そのものに重点を置いています。

これにより、単に症状を抑えるのではなく、根本的な改善を目指すことができます。

歯周組織再生療法の対象となる方

歯周組織再生療法は、特定の条件を満たす患者さまに対して行われる治療法です。すべての歯周病の方が対象となるわけではなく、歯茎や歯を支える骨などの歯周組織が大きく失われた場合にのみ適応されます。

ここでは、治療を受ける際の主な対象条件について詳しく解説します。

歯周病の進行が著しい方

歯周病が進行していると、歯を支える骨が大きく失われ、歯の動揺が増す傾向があります。特に、歯周ポケットが深くなり、歯根が大きく露出している場合は、通常の治療では改善が見込めないケースが多くあります。

こうした状況でも、歯周組織再生療法を行えば骨の再生が期待できます。歯がぐらついて痛みが気になる方は、治療を検討してみてはいかがでしょうか。

歯根が露出している方

中程度から重度の歯周病の方に多くみられる症状のひとつに、歯根が露出する歯肉退縮があります。これにより、歯が長くなったように見えたり、冷たいものがしみるようになったり、歯がぐらついたりする症状が現れることがあります。

歯周組織再生療法には、露出した歯根に歯肉や骨を再生させ、歯根をカバーできる効果があります。

噛み合わせに支障が出ている方

噛み合わせが悪く、歯に過度な負担がかかっている場合、歯周病の進行を助長させるケースがあります。このような人は、歯周組織再生療法により歯周組織の安定性を高めることが重要です。

歯周組織再生療法では歯を支える骨を安定させられるため、噛み合わせの改善にもつながる可能性があります。

歯周組織再生療法のメリット

歯周組織再生療法にはいくつものメリットがあります。詳しく確認しましょう。

歯を残せる可能性がある

歯周組織が破壊されても、治療によって再生できれば、抜歯せずに歯を維持できるようになります。歯の寿命が延びるだけでなく、歯を失うことで生じる審美面や機能面の不便さも回避できるでしょう。

入れ歯やインプラントなどの治療が不要になれば、治療にかかる費用や負担も軽減されます。

歯周病の進行を防げる

歯周病が進行すると歯周ポケットが深くなり、そこに細菌がたまりやすくなります。通常の歯周治療では、歯周ポケットを浅くすることはできますが、失った骨などの組織を元に戻すことはできません。

しかし、歯周組織再生療法を行うと、失われた歯槽骨などの組織を再生させることができるため、歯周病の進行を抑えることが期待できるでしょう。

噛み合わせや見た目が改善される

歯周病が進行して歯がグラついていたり歯槽骨が失われていたりすると、噛み合わせや見た目が悪くなっているかもしれません。歯周組織再生療法によって歯周組織の損失を防げれば、噛み合わせや見た目が悪くなるのを防ぎ、改善できる場合もあります。

噛み合わせや見た目が改善されることで、食事がしやすくなったりコンプレックスが軽減されたりします。それにより、表情にも影響が出るかもしれません。

将来的な治療費を抑えられる

歯を失った場合、将来的にはインプラントやブリッジ、入れ歯などで補う必要があります。これらの治療は高額になることが多く、長期的な視点で見ると、それらを回避できる点も歯周組織再生療法のメリットと言えるでしょう。

歯周組織再生療法のデメリット

歯周組織再生療法は多くのメリットのある治療法ですが、すべての人にとって理想的な治療法であるとは限りません。他の治療と同様に、デメリットも理解しておくことが重要です。

ここでは、歯周組織再生療法のデメリットについて解説します。

保険が適用されない可能性がある

歯周組織再生療法は自費診療となることもあり、この場合は治療費が全額自己負担となって高額な費用がかかります。治療内容や使用する材料によっては、1本あたり数万円から十数万円にのぼることも少なくありません。

十分に治癒するとは限らない

一度失われた歯周組織が完全に元通りになるとは限りません。再生できる量には個人差があり、特に骨の量や質が不足している場合は、期待される結果を得られないこともあります。

治療後のメンテナンスが必要不可欠

歯周組織再生療法は、一度の治療で永久的な効果が得られるわけではありません。再生した組織も、日々の口腔ケアや定期的なメンテナンスによって維持しなければなりません。

治療を受けた後も、衛生状態の悪化や生活習慣の影響によって歯周病が再発するリスクがあります。そのため、患者さま自身による継続的なセルフケアと、歯科医院での定期的なフォローアップが不可欠です。

手術による痛みや腫れのリスクがある

歯周組織再生療法は外科手術を伴うため、処置後に痛みや腫れが生じることが一般的です。歯茎を切開して骨の再生を促すため、一時的に不快な症状を感じることは珍しくありません。

通常は数日から数週間で改善しますが、体質や個人の回復力によっては長引く場合もあります。

歯周組織再生療法の流れ

歯周組織再生療法を受ける際には、どのような流れで治療が進むのか事前に知っておくことが大切です。以下に、一般的な治療の流れを紹介します。

初診・カウンセリング

まずは、歯科医師によるカウンセリングや検査を行います。歯周病の進行度や失われている骨の量、歯周ポケットの深さなどを詳しく調べ、歯周再生療法が適切かどうかを判断します。

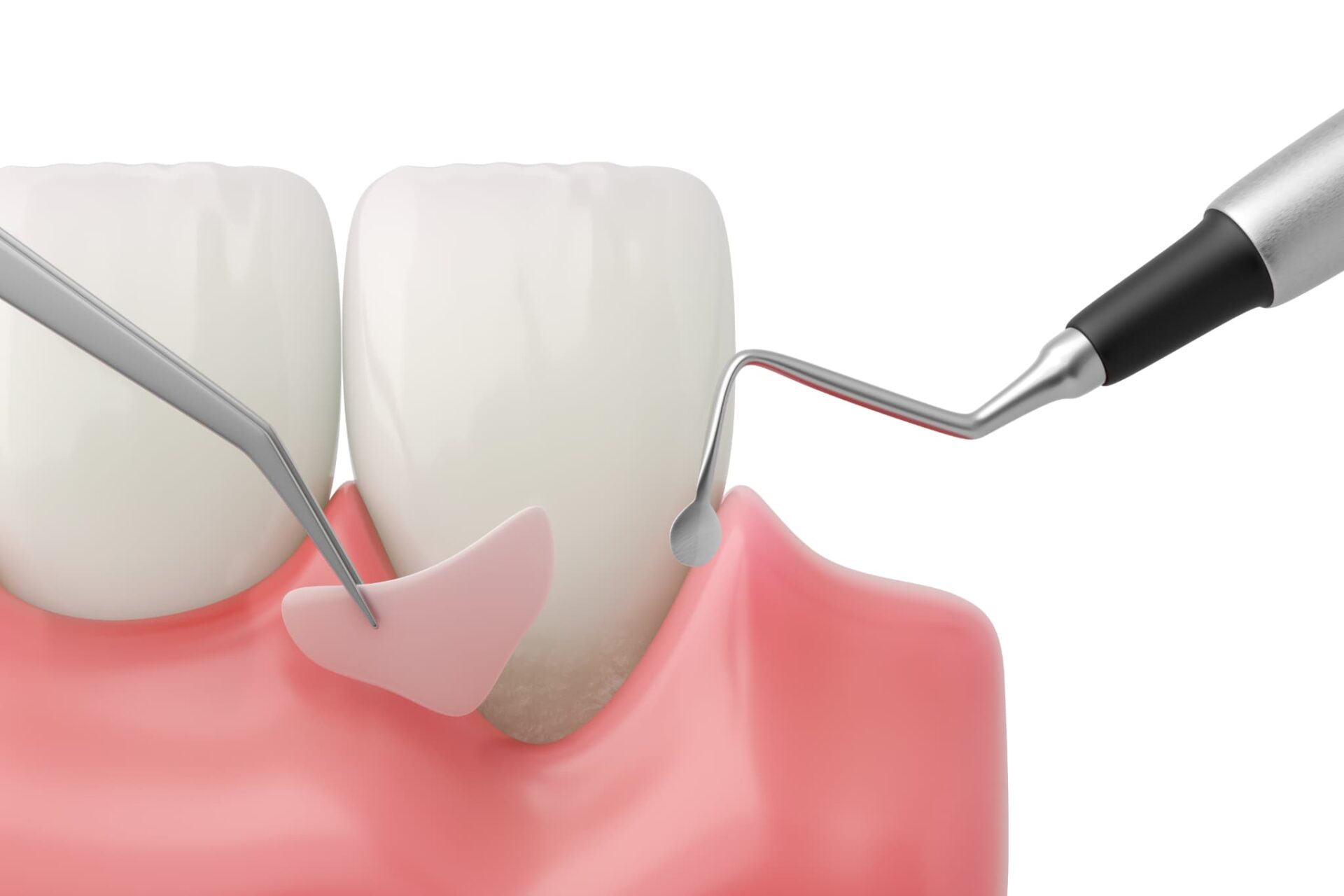

歯周ポケットの清掃と評価

手術前には、歯周ポケット内にたまったプラークや歯石を徹底的に除去します。歯科衛生士が専用の器具を使い、歯根表面の汚れを取り除いたあと、歯周ポケットの深さを再評価します。処置後、歯茎がどの程度引き締まるかをチェックし、手術の適応を判断します。

手術前の準備と計画の立案

精密検査の結果をもとに、患者さまの口腔状態や全身状態を総合的に評価し、治療計画を策定します。骨の欠損の状態、歯周ポケットの深さ、歯の動揺の有無、咬合関係などを詳細に分析し、再生療法が適応可能かどうかを判断します。

手術の実施

局所麻酔を施し、歯肉を丁寧に切開します。丁寧に汚染物を除去し、特殊な薬剤を骨欠損部に注入します。手術後は、縫合を行います。

術後の経過観察とメンテナンス

手術後は、術後の経過観察のために1週間程度で再来院していただきます。通常は、数日から1週間の期間は痛みや腫れが生じることがありますが、歯科医師から処方された抗生物質や痛み止めを服用し、指示された口腔ケアを続けましょう。

経過観察後は、治療効果を確認するため定期的にレントゲン写真などによるチェックを行います。

歯周組織が再生するまでには、3〜6か月程度の時間が必要です。骨が再生する頃には、歯周ポケットの改善や歯のぐらつきの減少などの効果を感じられることが多いでしょう。

治療効果を長期間にわたって維持するためには、治療直後から歯周病の再発や他のトラブルを防ぐための徹底したセルフケアと定期的なメンテナンスが大切です。

歯周組織再生療法の費用

歯周組織再生療法は、使用する素材などによって保険が適用されるかどうかが変わります。保険が適用されるリグロス法という治療法であれば、3割負担の方で1万円程度で治療を受けられるでしょう。

自費診療の場合、歯科医院が個別に費用を設定できるため、治療費は大きく異なります。一般的な相場は、1本あたりおよそ5万円から15万円程度です。

まとめ

歯周組織再生療法は、歯周病によって失われた歯を支える骨や歯周組織を再生させるための治療法です。適切な方法を選ぶことで、歯を抜かずに健康な状態を長く維持できる可能性があります。

しかし、すべての患者さまに対応できるわけではありません。治療を受けるかどうか迷っている方は、歯科医師に相談し、自分に合った治療を見つけましょう。

歯周組織再生療法を検討されている方は、渋谷区本町、京王線「幡ヶ谷駅」より徒歩10分にある歯医者「エンドウ歯科医院」にお気軽にご相談ください。

当院は「一人ひとりに合った治療計画で歯を守ること」を意識して診療にあたっています。診療案内ページはこちら、ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。