歯周病を放置すると危険?歯茎の違和感を放っておいてはいけない理由

こんにちは。渋谷区本町、京王線「幡ヶ谷駅」より徒歩10分にある歯医者「エンドウ歯科医院」です。

歯茎に違和感を覚えたことはありませんか。出血や腫れ、口臭など、日常生活の中でなんとなく気になる症状があっても、そのうち治るだろうと放置する方は少なくありません。

しかし、そうした症状が歯周病のサインだった場合、放置することで症状が進行し、最終的には歯を失う可能性もあるのです。歯周病は日本人の成人の多くが抱える国民病とも言われており、自覚症状が少ないまま進行するのが大きな特徴です。

この記事では「歯周病を放置するとどうなるのか?」という疑問に答えるべく、歯周病の基礎知識から放置によるリスク、さらには予防法までをわかりやすく解説します。小さな違和感を見逃さず、早めの対策を取ることが健康な口内環境を保つ第一歩です。

目次

歯周病とはどんな病気?

歯周病とは、歯と歯茎の間にたまったプラーク(歯垢)や歯石に存在する細菌が原因となり、歯茎や歯を支える骨が炎症を起こす病気です。初期段階では歯茎が赤く腫れる歯肉炎として始まり、放置すると進行して歯周炎と呼ばれる重度の状態に進んでいきます。

歯周病は非常に身近な病気であり、日本人の成人の約8割が何らかの歯周疾患を抱えているとも言われています。

しかしながら、その存在に気づかないまま放置している人が多く見られます。なぜなら、初期の歯周病は痛みがほとんどなく、症状も軽微なため、自覚することが難しいからです。

歯周病の主な症状には、歯茎からの出血、歯のぐらつき、口臭、歯茎の後退、噛んだときの違和感などがあります。さらに進行すると、歯を支えている骨が溶け、最終的には歯が抜け落ちる危険性もあります。

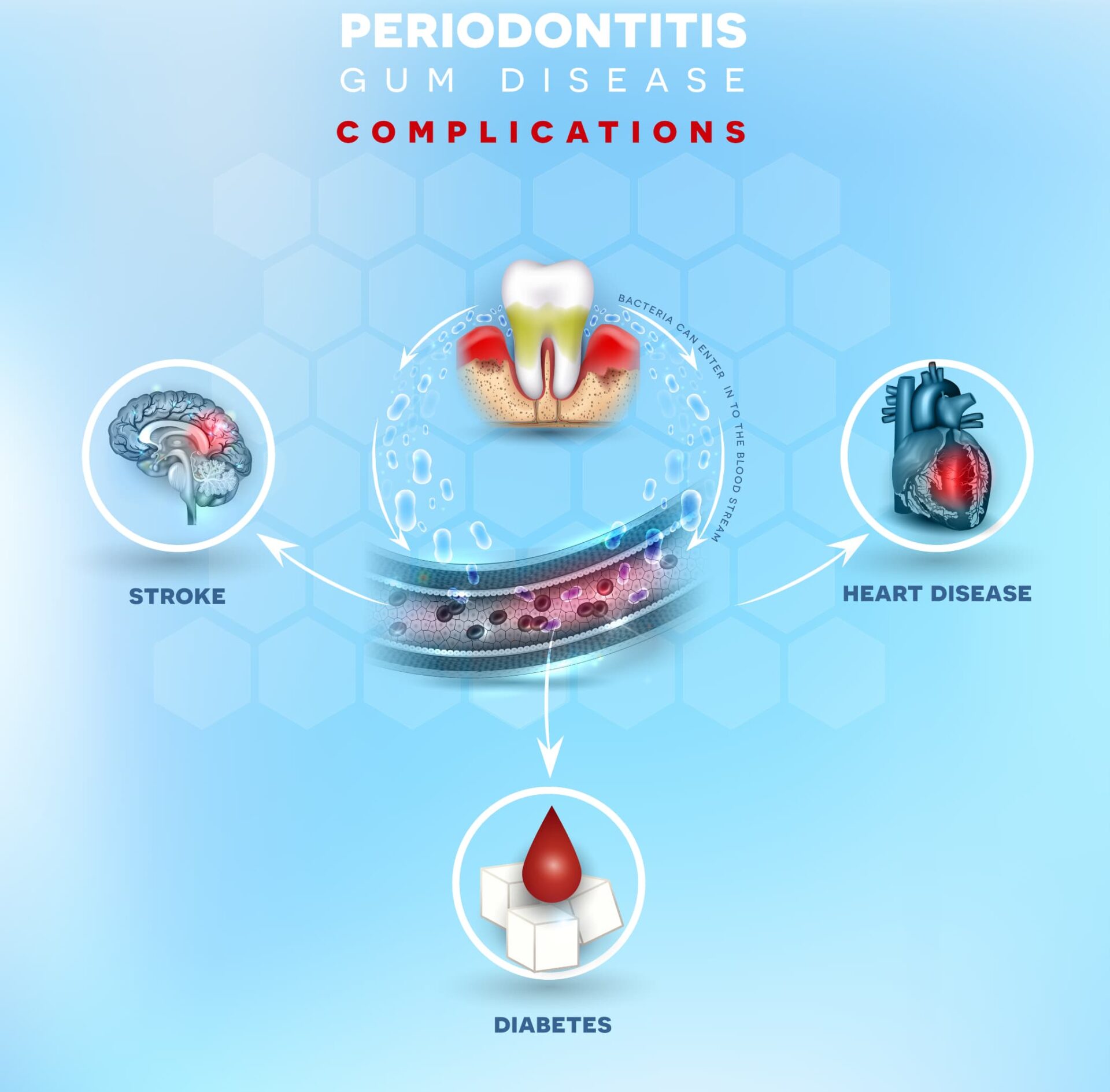

また、最近の研究では、歯周病が全身の健康にも影響を与えることがわかってきています。例えば、糖尿病や心筋梗塞、脳梗塞、さらには妊婦の早産リスクとも関連があるとされています。

歯周病は単なる口の中の病気にとどまらず、全身に影響を及ぼす可能性のある重大な疾患なのです。初期のうちは目立った痛みがないため、自覚症状が出たときにはすでに進行しているケースも少なくありません。

だからこそ、歯茎の些細な違和感や変化を軽視せず、早期の段階で歯科医師に相談することが重要なのです。

歯周病を放置するとどうなる?

歯茎からの出血や口臭などの症状があり、気になっていながらも、忙しいから、歯医者が苦手だからといった理由で放置する方は少なくありません。

しかし、歯周病は進行性の病気であり、何もせずに自然に治ることはありません。放置すればするほど症状は悪化し、最終的には取り返しのつかない状態にまで進むおそれもあるのです。歯茎の違和感は、体が発する大切なサインです。

このサインを見逃さずに正しく対応することが、将来の健康な口腔環境を守るために欠かせません。ここでは、歯周病を放置するとどうなるのか、進行による影響や全身へのリスクについて詳しく解説していきます。

自覚症状のないまま静かに進行する

歯周病はサイレントディジーズ(静かなる病気)とも呼ばれ、初期段階ではほとんど自覚症状がありません。歯茎からのわずかな出血やなんとなく口臭が気になる程度では、なかなか深刻に受け止められないかもしれません。

しかし、それを放置していると、気づかないうちに病状は確実に進行していきます。歯茎の腫れがひどくなり、歯と歯茎の間の歯周ポケットが深くなって、細菌がさらに奥深くへと侵入します。そうすると、歯を支えている骨までが溶け、やがて歯がグラグラと動き始めるようになります。

最終的には歯が抜け落ちる

歯周病を長期間放置した場合、歯根を支えている歯槽骨が大きく破壊され、最終的には歯が自然に抜け落ちることもあります。これは決して高齢者だけに起こる現象ではなく、30代や40代でも見られることがあります。

歯を失うと噛む力が低下し、食事の楽しみが減るだけではなく、発音や表情にも影響が出ることがあります。さらに、隣接する歯にも負担がかかり、口腔内全体のバランスが崩れていく恐れがあります。

一本の歯だけの問題に見えても、実際は連鎖的に口内環境が悪化していくのが歯周病の怖さです。

全身疾患にも影響を及ぼす

歯周病の影響は口の中だけにとどまりません。近年の研究では、さまざまな全身疾患との関連が指摘されています。これは、歯周病菌や炎症性物質が血流に乗って全身に広がるためだと考えられています。

特に糖尿病との関連は深く、歯周病があることで血糖値のコントロールが難しくなるという研究結果もあります。また、動脈硬化や心筋梗塞、脳梗塞、誤嚥性肺炎といった命に関わる病気とも関係があるとされており、決して軽視できるものではありません。

さらに、妊婦が歯周病を抱えている場合、早産や低体重児出産のリスクが高まることも明らかになっており、全世代にとって注意が必要です。

治療の遅れが負担を増やす

歯周病を放置するほど、治療にかかる時間も費用も増加していきます。初期段階であれば、定期的な歯科クリーニングやブラッシングの見直しだけで済む可能性があります。

しかし、進行すると外科的な処置や高額な治療が必要になります。場合によっては、インプラントや義歯といった選択肢も検討しなければならず、心身ともに大きな負担となります。早期発見・早期治療こそが、最も効果的かつ経済的な対策だといえるでしょう。

歯周病の進行を防ぐためにできること

進行してから治療するよりも、歯周病を予防し、早期に対処することが重要です。放置すれば歯を失うリスクが高まり、治療の負担も大きくなります。正しいケアを継続することで、進行を抑えられるようになります。

ここでは、日常生活の中で取り入れやすい予防策から、専門機関による定期的なケアまで、歯周病の進行を防ぐためにできる具体的な方法をご紹介します。

正しい歯磨きの仕方を身につける

歯周病予防の基本は、毎日の丁寧なブラッシングです。

ただし、自己流の歯磨きでは磨き残しが生じやすく、歯垢がたまりやすくなります。歯と歯茎の境目にある歯周ポケットの汚れを意識して、歯ブラシを小刻みに動かしましょう。

また、歯間ブラシやデンタルフロスを活用し、歯と歯の間の汚れをしっかり取り除くことも効果的です。電動歯ブラシも有効ですが、使い方を誤ると歯茎を傷つける場合もあるため、歯科医師の指導を受けながら使用するようにしましょう。

定期検診とクリーニングを受ける

自分では磨ききれない歯垢や歯石を取り除くには、歯科医院での専門的なクリーニングが必要です。特に、歯石は一度硬化すると自宅で除去することはできません。3か月から6か月に一度、歯科検診を受けることで、歯周病の早期発見・早期治療が可能となります。

また、プロによるスケーリングやルートプレーニングなどのケアを受けることで、歯周病の進行を効果的に抑えられます。定期検診は、治療だけではなく予防の観点でも非常に重要なのです。

全身の健康管理を徹底する

歯周病の予防には、口腔内のケアだけではなく、生活習慣の改善も欠かせません。例えば、喫煙は歯周病の大きなリスク要因のひとつであり、歯茎の血流を悪化させて治癒を遅らせます。そのため、禁煙は口腔内環境の改善に直結します。

また、ストレスや睡眠不足も免疫力を低下させ、歯周病菌に対する抵抗力を弱める原因となります。糖尿病などの持病がある場合は、血糖値のコントロールが重要です。歯周病と全身疾患は互いに影響し合うため、全身の健康を意識することが歯周病の進行を防ぐ土台となります。

まとめ

歯周病は自覚症状が乏しいまま進行し、放置すれば歯の喪失や全身疾患のリスクにつながる深刻な病気です。歯茎の腫れや出血、口臭といったサインを見逃さず、早期に対処することが重要です。

正しいブラッシングやデンタルケア、そして定期的な歯科検診を習慣にすることで、歯周病の進行を効果的に防げます。また、生活習慣や全身の健康状態も密接に関わっているため、食生活や禁煙、ストレス管理にも目を向けることが求められます。

大切な歯と健康な体を守るためにも、歯周病を軽視せず、今からできる予防とケアを始めましょう。

歯周病予防を検討されている方は、渋谷区本町、京王線「幡ヶ谷駅」より徒歩10分にある歯医者「エンドウ歯科医院」にお気軽にご相談ください。

当院は「一人ひとりに合った治療計画で歯を守ること」を意識して診療にあたっています。診療案内ページはこちら、ご予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。